1997 - Se l'arte è un vagare indistinto di sensazioni e immagini, compito dei critici non è descriverle, né — crocianamente — di riprodurle in se per altra via con linguaggio scritto, trasformandosi così in "cantori" del fatto artistico; ma piuttosto seguirne le mosse, affiancarsi a loro quasi fotografandone la direzione. Ed anche, quando l'artista riesce a definire con proprietà ed acume la propria opera, come sicuramente sa fare Gabriella Capodiferro, accettarne le parole quali testimoni insostituibili per l'esegesi.

Scrive la pittrice: "il tema esplicito oggetto di tutte le mie composizioni è prevalentemente il paesaggio, ma quello sottinteso è il movimento [...] Colori e materiali vengono plasmati in immagini che, appena prendono corpo, subito dopo si disfano per trasformarsi in altro". Poco dopo chiarisce il senso di questo altro: è la vita nella sua complessità che per osmosi si trasferisce dentro l'opera; un'operazione spirituale simile a quanto i giapponesi definiscono "colorare l'agire".

Certo enunciato così il concetto resta freddo. Ha bisogno quindi di almeno due importanti sostegni: la tecnica e la storia personale dell'autrice. Scorrendo la biografia di Capodiferro, si viene a conoscere che lei abruzzese, ha frequentato l'Accademia di Venezia e si è diplomata sotto il magistero di Zotti e Saetti. Specialmente da quest'ultimo ha attinto l'idea originale del trattare la pittura sulla falsariga dell'affresco e dello strappo, suggestioni che Saetti assimilò durante le dispute sul muralismo degli anni Trenta e dalle. quali — come, in fondo Sironi — non ha saputo staccarsi se non con la morte. Capodiferro ovviamente non realizza affreschi nel senso vero del termine. Ma le sue tele presentano più di una affinità con detta tecnica, a partire dall'incollarvi sottili strati di carta, trasparenti come veli, che dipinge in anticipo; l'artista poi interviene ulteriormente aggiungendo colore con il pennello o togliendo parte del già incollato, per cui ne fuoriesce una sorta di anomalo collage.

Marcello Venturoli ha trovato pertinentemente analogia fra questa tecnica e le sinopie: cioè a dire il disegno murale fatto sull'arriccio che serve da preparazione per l'affresco. Questa operazione tuttavia in Capodiferro non è tanto un preliminare bensì il tentativo di fissare, più che dei segni, che comunque compaiono, l'atto stesso del fare pittura, la sua durata.

Spiegabile certo anche con la pittura figurativa dell'autrice, che, da iniziali simpatie per il linguaggio neocubista, molto forti nella Venezia in cui ha studiato, è passata gradualmente attraverso il gestuale e l'informale sub specie spazialista, approdando infine ad un modo espressivo tutto proprio, non astratto né figurativo secondo le solite formule tradizionali.

Guardando i suoi quadri, non colpisce il movimento fisico, peraltro presente, ma quello provocato dall'eterogeneità dei materiali usati, talché il fluire di cui parla la pittrice deriva dall'incontro fra superfici colorate appartenenti ad un qui e ora soave e schietto, con altre strappate ed erose come se appartenessero ad un tempo irrimediabilmente remoto, con altre ancora, infine, simili a larve bloccate alla nascita che avrebbero potuto essere e non sono state.

Pittura dunque come correlativo oggettivo della vita: non, lo si ribadisce, sua mimesi o rappresentazione, bensì cammino parallelo con incroci e divaricazioni; ed anche come rifugio amico rispetto al negativo del mondo. Perché l'effetto di tali superfici dipinte è dolce si, ma pure doloroso, come se l'espressione non avesse potuto dispiegarsi in tutta la sua forza.

Non possiamo esimerci dall'accennare qui ad una vicenda triste che ha lasciato nella pittrice una sorta di cognizione del dolore: negli anni Settanta ella fu vittima di consuetudini giudiziarie retrive, allorché avendo introdotto a scuola per didattica i termini ora inflazionati di eros e pornografia fu addirittura arrestata per qualche giorno. Naturalmente alla fine ci fu l’assoluzione con formula piena perché il fatto non sussisteva. Pur segnandola, l'episodio l'ha arricchita e ne ha rafforzato la fiducia sui propri mezzi, che cioè era possibile affermarsi sia come donna sia come artista.

2003 - Dell'informale Capodiferro non predilige l'anima turbolenta di Vedova, né quella più musicale di Santomaso: detto in termini diversi, non ama collocarsi nei punti di smarrimento dell'arte, poiché la sua ricerca è decostruzione della realtà, possesso di materiali usati allo stato puro. L'arte cioè non si trattiene ai margini del mondo, in una condizione difficile, quasi impossibile, di dolorosa e umana presenza. E' lei stessa a chiarire come un'esperienza triste come la scomparsa di un'anziana congiunta sia stata motivo che l'ha catapultata in una nuova condizione dove era difficile distinguere tra la vita e la morte, in quanto tutto rifluiva "nella vitalità della materia cromatica e nel continuo mutarsi dei movimenti delle forze... per sparire o formarsi appena come traccia fantasmatica".

Proviamo a dirla diversamente. Dalla pittura iniziale, caratterizzata da velature di colore e, spesso, da collage sovrapposti che comunque evocavano forme, si passa ora a quadri in cui ogni traccia figurale ha lasciato il posto al binomio colore - gesto. All'atto del comporre e del costruire viene a sostituirsi un processo creativo che lascia che il quadro si formi sulla propria materialità: il colore quindi è intuito nel momento stesso in cui la materia prende vita, nell'evento stesso del suo costituirsi come traccia fisica e mentale. Ma materia, più che tale, è immaginata, e coincide con un colore esile, ora più, ora meno diafano: in quadri come Vento verde (2000-01), Ombre e luci (2000-02), Rosso in movimento (2003), prevale un'idea di sconfinamento in tutte le direzioni di illimitata apertura al mondo, di esplorazione di uno spazio i cui ogni regola gravitazionale è trasformata in pura presenza di luce ed energia cromatica. Dove non è possibile non scorgere reminiscenze dell' "universo pieno di luce in movimento costante" del Guidi anni Cinquanta, così come del Deluigi per il quale spazialismo equivaleva a materializzare il fenomeno luce su una superficie vibrante.

Però il tempo non è passato invano: un abisso mentale, culturale, epocale - separa ormai da quegli austeri progenitori Gabriella Capodiferro. Che individua nei quadri nuclei solo lontanamente evocanti i fenomeni naturali indicati dai titoli (si potrebbero nominare D'improvviso il sole, Il mare è sulla terra, L'ultima estate, rispettivamente del 2000-01 2002-03, 2003), apparentemente nuclei d'immaginazione dal forte intensità naturalistica. La mutevolezza è in realtà fuorviante, perché al di là dei diversi generi il colore risulta unico: quello di una complessa materia che si agita freneticamente sulla superficie dipinta, ricca di eventi metamorfosi improvvise. Le suggestioni dei blu infiniti, di rossi corruschi eppur squillanti, dei gialli chiassosi: determinano una condizione di natura possibile, magari un'altra dimensione, dove la pittrice entrerà, forse, in rapporto simpatetico con lo spettatore: dipenderà dal grado di partecipazione di quest'ultimo se ciò si realizzerà. Ma Capodiferro, che sembra quasi prenderlo per mano, è fiduciosa che ciò avvenga.

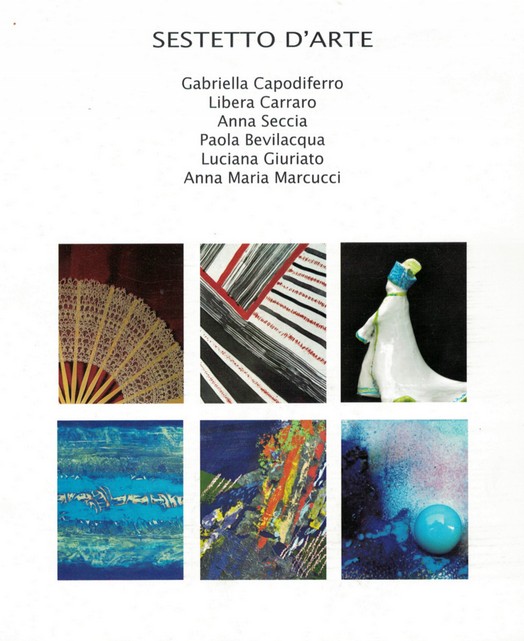

2010 - Tre + tre . Orazi e Curiazi o vite parallele? Oppure artiste e basta senza il predicativo “donna”, accomunate dall’uso della pittura e della scultura (le prime tre) e da quello di tecniche appartenenti ad un differente universo artistico (le altre tre)? Che ci possa essere una specificità, non ovviamente genetica, nelle artiste – donna è ormai assodato: si pensi, in epoche diverse, a personalità come Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Rosalba Carriera, Bice Lazzari, Carla Accardi, Carol Rama: solo per citarne qualcuna fra le più celebri. Che almeno ora possono venire giudicate non per essere state lavoratrici nell’ombra, costrette a interpretare anzitutto il ruolo tradizionale di madri, figlie, mogli, sorelle, ma per le loro qualità. Il titolo di questa mostra (Sestetto) evoca un complesso musicale o una squadra, mentre alcune parole del sottotitolo (Pittura da un lato e Tradizione dall’altro) parrebbero lasciare intendere che, se incontro / scontro vi è, questo va inteso come paragone fra arte “pura” o “bella”, che è la pittura; e arte “minore” o “applicata”, vale a dire tutta quella galassia di ciò che non risulta nobile ed eletto. Ma questo è un pregiudizio da cui senz’altro la mostra rifugge.

Parliamo ora delle prime tre protagoniste, altri occupandosi delle seconde tre.

Dire che tutte hanno in qualche modo attinto ai succhi ultimi dell’Informale è dire cosa ovvia, tenendo a mente però che le etichette sono spesso delle scorciatoie. Distinguerei quindi i percorsi di Gabriella Capodiferro e di Libera Carraro da quello di Anna Seccia.

La prima, dopo un felice apprendistato nella sua regione nel campo della ceramica, si trasferì a Venezia e frequentò i corsi di Zotti e Saetti all’Accademia. Fra anni Cinquanta e Sessanta Venezia era un crogiolo di fermenti pittorici, con da un lato maestri istituzionali come Cadorin e Saetti giunti all’autunno della loro attività artistica, e dall’altro nuovi astri che sorgevano come i Santomaso, i Vedova, gli Spazialisti. Se è quindi verosimile che dalla padronanza di materiali come l’affresco di Saetti o dalla predilezione verso gli universi mitici e simbolici del suo allievo Zotti Capodiferro apprendesse soprattutto il gusto più che la tecnica in senso stretto – che comunque non appare elemento da poco – non è meno vero che sia stata influenzata da spazialisti quali Bacci e Deluigi, come testimonia il suo amore verso una pittura più riflettuta che gestuale in senso stretto, più pensata che agita, concepita cioè prima che il colore scenda sulla superficie manifestando la propria materialità. Questa era forse la caratteristica più rilevante di Edmondo Bacci, artista schivo non a caso prediletto da Peggy Guggenheim: le folgorazioni dei suoi bianchi, dei suoi blu e dei rari rossi hanno a mio avviso lasciato traccia nella Capodiferro soprattutto nell’interpretare la tela come spazio totale dove il colore si autogenera libero da schemi. In altri momenti parlando di Capodiferro ho fatto anche i nomi di Santomaso e di Vedova, sia pure per contrapposizione, in quanto non mi sembrava che vibrasse in lei né l’anima melodica di Santomaso, né quella irrequieta di Vedova. Non a caso a metà degli anni Novanta Marcello Venturoli scrisse che non le apparteneva “l’angoscia della generazione a monte della sua, di fare il salto astratto”, e neppure poteva considerarsi artista “che professa la pittura nata dentro l’ismo informale, per non apparire accademica e naturalista, costretta pertanto a rimanere legata a un rituale afigurativo e materico”. Logicamente ciò non equivaleva a dire che non avesse respirato quell’aria, ma che ne aveva tratto delle emanazioni particolari: ad esempio, incalzava Venturoli, l’uso nel quadro, accanto ai colori canonici, di una serie di veline, carte, garze e fasciature che contribuivano da un lato a renderlo più “poveristico”, ma dall’altro a farne un oggetto di riflessione sulla propria disciplina, di ripensamento della pittura come confine fra sogno e realtà.

C’è però un altro aspetto che mi pare vada messo in luce e che fa di Gabriella Capodiferro una pittrice originale: il fatto che ogni suo quadro riproduca solo in apparenza un mondo concluso, rappresentando invece un’essenza di realtà sforzata che ritorna in dipinti vicini o lontani nel tempo. In un quadro del 1995, Io adesso e laggiù, ad esempio, presenze antropomorfe simili a bambini ridotti a pura forma galleggiano accanto a motivi che richiamano le parole scritte: qui il groviglio dei segni, sparsi lacerti di un simulacro di alfabeto, fa della pittura non un duplicato della natura, ma una proiezione dell’io che tende all’azzeramento di ogni altro stimolo che distolga dal processo dell’esecuzione L’ipostatizzazione del tempo e dello spazio di cui parla il quadro ricorda l’idea di diario e durata relativa, il far coincidere l’opera intenzionalmente con la temporalità processuale dell’esecuzione, che va oltre il rappresentato, al di là del quotidiano e della fascinazione del reale, temi caratteristici della metafisica di ascendenza cinque – seicentesca. A distanza di molti anni, quelle figurette ritornano in un quadro analogo, Andando a..., del 2009, più terrigeno, di un naturalismo quasi “padano” – vengono a mente le straordinarie riflessioni di Arcangeli su alcuni maestri dell’informale -. Ma i “bambini” hanno perso ora quel che di scanzonato, il tenersi per mano come in una filastrocca, e si sono trasformati in una sorta di pupazzi senza vita, di uomini dai puri contorni come nelle incisioni di riproduzione del primo Ottocento; un’ umanità naufraga e sgomenta, forse spazzata via dal fiume impetuoso della vita odierna, che poco o nulla lascia all’allegria.

Il dialogo con una personale idea di natura corre per l’intera produzione della Capodiferro. In un’altra opera del 1995, Cieli, acque... radici, il colore praticamente non lascia lembi scoperti ma occupa la superficie quasi per intero, come se le cose che nomina rischiassero di venire mangiate da un gigantesco buco nero. Più che l’Informale evoca D’Annunzio: l’anima del poeta può possedere le cose come possiede il suo amore o il suo odio; ma nell’atto di esprimerle cessa di possederle, poiché il linguaggio gli rende estraneo ciò che gli era intimo. Molti anni dopo, in quadri come Fiumi d’acqua viva e La voce delle acque, entrambi del 2008, le stesure di colore sembrano essersi coagulate ed il “paesaggio” venire ripreso dall’alto da Google: come a dire che la linea di separazione fra linguaggio e natura, prima flebile e indecisa, conquistata attraverso un uso spericolato e incantatorio di mezzi, ora risulta più definita, come se essa natura, un tempo presa per mano e spalmata attorno all’artista, si sia serenamente fermata….

Gabriella Capodiferro con Cristina Ricciardi, Lucia Arbace e Sileno Salvagnini alla Casa D'Annunzio - Pescara in occasione della Mostra "Sestetto d'Arte"